La Gouvernance Administrative et la Performance Institutionnelle: Étude Empirique sur les Défis et Stratégies d’Amélioration – Dr. Ismail Abounaim

La Gouvernance Administrative et la Performance Institutionnelle: Étude Empirique sur les Défis et Stratégies d’Amélioration

Administrative Governance and Institutional Performance: An Empirical Study of Challenges and Improvement Strategies

Dr. Ismail Abounaim

Professeur de Droit Public Faculté de Sciences Juridiques Économiques et Sociales El Kelaâ des Seraghna

Université Cadi Ayyad.

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 59 الخاص بشهر غشت / شتنبر 2025

رابط تسجيل الاصدار في DOI

https://doi.org/10.63585/KWIZ8576

للنشر و الاستعلام

mforki22@gmail.com

الواتساب 00212687407665

La Gouvernance Administrative et la Performance Institutionnelle: Étude Empirique sur les Défis et Stratégies d’Amélioration

Administrative Governance and Institutional Performance: An Empirical Study of Challenges and Improvement Strategies

Dr. Ismail Abounaim

Professeur de Droit Public Faculté de Sciences Juridiques Économiques et Sociales El Kelaâ des Seraghna Université Cadi Ayyad.

Résumé

Dans un contexte mondial marqué par des transformations économiques, technologiques et sociales, la gouvernance publique au Maroc fait face à d’importants défis en matière de performance, de transparence et d’efficacité institutionnelle.

Cet article propose une analyse approfondie des réformes mises en œuvre et présente des stratégies innovantes pour renforcer la gestion du secteur public. En intégrant les leçons tirées des expériences Internationales, il met en lumière les facteurs clés nécessaires à l’amélioration de la gouvernance et de la performance des établissements et entreprises publics.

Mots clés: gouvernance publique, performance, transparence, efficacité institutionnelle, établissements et entreprises publics.

Abstract

In a global context marked by economic, technological, and social transformations, public governance in Morocco faces significant challenges related to performance, transparency, and institutional efficiency.

This article provides an in-depth analysis of the reforms implemented and proposes innovative strategies for enhancing public sector management. By integrating lessons learned from international experiences, it highlights the key factors necessary for improving governance and the performance of public enterprises and institutions.

Keywords: public governance, performance, transparency, institutional efficiency, public enterprises.

Introduction

La gouvernance et la performance institutionnelle ont récemment acquis une importance croissante dans la stratégie globale du Royaume du Maroc. Le rôle central de l’administration publique dans la promotion du développement et de la croissance économique est de plus en plus reconnu, notamment à travers la mise en œuvre de pratiques de gouvernance efficaces. Ces pratiques visent à améliorer la compétitivité nationale, tout en garantissant un climat favorable fondé sur des principes essentiels tels que l’équité, l’égalité et la justice sociale.[1]

Cette dynamique implique une réévaluation continue des mécanismes de gouvernance afin de relever les défis contemporains et de définir des stratégies d’amélioration adaptées aux besoins spécifiques des institutions publiques marocaines.

En effet, le concept de gouvernance joue un rôle central et s’étend désormais à diverses disciplines telles que le droit, l’économie et la gestion. Il est au cœur des réflexions sur le bon fonctionnement des organisations et des administrations, en particulier celles évoluant dans le secteur public.[2] L’analyse des enjeux de gouvernance permet de mieux comprendre les mécanismes de performance institutionnelle, de transparence et d’efficience, qui sont essentiels pour répondre aux défis actuels et améliorer les pratiques de gestion au sein des institutions publiques marocaines.

Les principes de gouvernance administrative revêtent une importance indéniable, mais leur mise en œuvre simultanée reste souvent complexe. En effet, ces principes peuvent varier en fonction des priorités et des attentes des différentes parties prenantes. Il existe également d’autres principes, tout aussi significatifs, qui peuvent jouer un rôle crucial aux yeux des organismes du secteur public. Ces principes, bien que complémentaires, sont essentiels pour renforcer l’efficacité institutionnelle et optimiser la performance des structures publiques dans un contexte de gouvernance dynamique.

Aujourd’hui, l’État joue un rôle actif en tant qu’actionnaire, reconnaissant l’impact crucial du mode de gouvernance sur le développement durable des différents secteurs d’activité. Une politique nationale d’actionnariat a ainsi été mise en place, alignée avec l’orientation stratégique et les objectifs globaux visant à renforcer la gouvernance administrative. Cette politique est mise en œuvre par l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État et de surveillance de la performance des établissements et entreprises publics.[3]

Elle s’inscrit dans les principes de réforme du secteur public et répond aux recommandations de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD), telles qu’exprimées dans le rapport sur le Nouveau modèle de Développement présenté à Sa Majesté le Roi Mohamed VI au palais royal de Fès le 25 mai 2021.[4]

Conscient des enjeux et des perspectives qui se dessinent, le Maroc a entrepris, au cours des dix dernières années, une série de réformes visant à réguler et structurer le secteur public. L’objectif est de se conformer aux normes internationales en matière de gouvernance administrative et d’adapter sa législation aux évolutions du contexte international. Dans cette optique, le législateur marocain a initié un processus de réformes pour réduire l’écart et combler le fossé entre le cadre national de gouvernance et les principes internationaux, en prenant en compte les mutations et les évolutions à l’échelle mondiale.[5]

Dans cette étude, nous nous concentrons sur l’analyse de la gouvernance et de la performance institutionnelle au Maroc, en examinant la perception des citoyens, notamment dans la ville de Marrakech, à l’égard des réformes récentes mises en place, ainsi que des directives proposées par la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement. Cette analyse se structure autour d’une question principale, à laquelle nous répondons par une revue approfondie de la littérature, qui met en lumière les concepts clés, accompagnée d’une approche empirique permettant d’explorer les réalités pratiques. L’objectif de cette recherche est d’examiner la gouvernance administrative dans une perspective qualitative et descriptive, ce qui nous amène à répondre à la question suivante :

Comment les réformes de l’appareil administratif et les orientations du Nouveau Modèle de Développement contribuent-elles à l’évolution de la gouvernance administrative?

Pour atteindre cet objectif, notre approche repose sur une diversité de ressources qui assurent une démarche objective et rigoureuse. Notre méthodologie peut ainsi être décrite et structurée comme suit :

- Revue de littérature et données issues de rapports officiels ;

- Définition de la problématique, formulation de la question de recherche et identification des axes d’étude ;

- Élaboration d’un guide d’entretien semi-directif ;

- Collecte, analyse et interprétation des données qualitatives ;

- Présentation des résultats, analyses et discussions.

La gouvernance institutionnelle à la lumière des réformes de l’administration publique:

Conformément à la constitution marocaine, les modes de gouvernance sont digitalisés au sein des administrations publiques, sous l’autorité du chef du gouvernement.[6]

Ainsi, les autorités gouvernementales mettent en œuvre des programmes pour garantir l’exécution des lois et veiller à leur application par les administrations publiques, ainsi que par les établissements et entreprises publiques, qui peuvent prendre diverses formes juridiques, telles que les ministères, établissements publics, entreprises publiques, ainsi que les collectivités territoriales et autres institutions publiques. Par conséquent, l’administration publique peut être définie comme un service simple, composante organisationnelle assurant les missions de l’administration publique, notamment la mise en œuvre des politiques publiques et la fourniture de services publics non marchands au bénéfice des citoyens. Selon les orientations du Nouveau Modèle de Développement, l’administration publique doit rester impartiale, avec des prérogatives clairement définies et réparties entre les niveaux stratégiques et opérationnels. Cela implique l’adoption d’un nouveau mode de gouvernance, axé sur la responsabilisation de l’appareil administratif, ainsi que sur des attitudes orientées vers la performance et la compétence, afin que l’administration soit transparente, responsable de ses actions, capable d’initier des changements et de soutenir l’innovation.

Il est toutefois important de reconnaître les dysfonctionnements notables dans la prestation des services, car le jugement des citoyens se base souvent sur la partie visible de l’administration, qui ne représente qu’une façade extérieure. Dans cette perspective, nous aborderons la gouvernance administrative à travers les principaux chantiers de l’administration publique, tels que la charte des services publics, la simplification des procédures et la moralisation de l’administration.

La gouvernance institutionnelle au sein des établissements et entreprises publiques :

La mise en œuvre des pratiques de gouvernance au niveau des établissements et entreprises publics joue un rôle central dans le renforcement de la performance institutionnelle. Ces entités, en tant que composantes essentielles du secteur public, sont soumises à des réformes visant à améliorer leur efficacité et leur transparence. Dans ce cadre, la gouvernance de ces établissements nécessite une réévaluation constante de leurs structures organisationnelles, de leurs mécanismes de décision et de leur responsabilité vis-à-vis des citoyens. Ainsi, la mise en œuvre de bonnes pratiques de gouvernance dans ces institutions contribue de manière significative à l’atteinte des objectifs de développement et à l’amélioration de la compétitivité nationale, conformément aux exigences du Nouveau Modèle de Développement du Maroc.

Le Royaume du Maroc est souvent perçu comme l’un des pays les moins étudiés en matière de gouvernance, tant dans les recherches portant sur la région Méditerranéenne que sur celle de la MENA.[7] Pourtant, malgré ce manque d’attention, le pays se distingue par des caractéristiques spécifiques qui soutiennent sa position stratégique et des taux de croissance économique qui figurent parmi les plus élevés de la région MENA.[8]

Les établissements et entreprises publics au Maroc jouent un rôle central dans le développement et la croissance économique du pays. Ils sont des acteurs clés dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale à travers leurs interventions variées dans la fourniture de services publics aux citoyens et aux entreprises, ainsi que dans la réalisation de projets structurants pour le développement économique et social. Ces institutions occupent également une place essentielle dans le modèle de développement durable et intégré du Maroc, en raison de leur engagement fort en matière de gouvernance. De plus, leur rôle moteur et leur contribution dynamique se manifestent dans les principaux indicateurs de performance, avec des résultats opérationnels en constante amélioration au cours des dernières années.[9]

La gouvernance institutionelle au sein des établissements et entreprises public : : enjeux et pratiques

La gouvernance institutionnelle au sein des établissements et entreprises publics se réfère aux mécanismes, structures et processus qui assurent une gestion efficace, transparente et responsable de ces entités. Elle englobe la prise de décisions, la définition des rôles et des responsabilités, ainsi que le contrôle de la performance. Cette approche vise à garantir que les établissements publics remplissent leurs missions de manière optimale, tout en respectant les principes de légalité, de transparence et de responsabilité. Dans le cadre du renforcement de la performance institutionnelle au Maroc, la gouvernance des établissements et entreprises publics joue un rôle clé dans la mise en œuvre des réformes et dans l’amélioration continue de la compétitivité et de l’efficacité des services publics.

Il s’agit d’un concept ancien, à la fois étymologiquement complexe et difficile à cerner dans son contexte historique, tant en termes de définition que d’origine. Ainsi, son sens demeure parfois simpliste, bien que sa longue histoire lui confère des interprétations diverses et profondément élaborées. Cette complexité se manifeste par la pluralité des théories et des courants qui abordent le concept selon diverses perspectives historiques et politico-économiques. Aujourd’hui, la notion de gouvernance, largement répandue, semble être mobilisée pour : « légitimer de nouvelles relations entre la politique et l’économie ».[10]

Le terme « gouvernance » a émergé en France dès le XIIIe siècle, désignant l’art ou la manière de gouverner (Gaudin, 2002). Jean-Pierre Gaudin, spécialiste français des politiques publiques, désigne cette période comme le premier âge de la gouvernance. Dans cette optique, il adopte une position sceptique visant à démystifier et à écarter l’engouement souvent suscité par ce terme.[11]

Le cas du Maroc diffère des autres organisations institutionnelles, car le pays suit un chemin structuré défini par les pouvoirs publics et les dirigeants, visant à améliorer les institutions de gouvernance publique. Cela marque un tournant significatif dans la gouvernance, favorisant une meilleure interaction entre les institutions politiques et celles économiques, en d’autres termes, le début d’une véritable culture de gouvernance.[12]

De manière générale, le déploiement de bonnes pratiques de gouvernance résume l’engagement à respecter les normes juridiques et constitutionnelles, tout en favorisant le développement d’un tissu économique compétitif. Ce processus implique une gestion publique transparente et responsable, où les institutions publiques agissent dans le respect des principes d’équité, de justice sociale et de développement durable. En contexte marocain, ce modèle de gouvernance est essentiel pour renforcer la compétitivité économique du pays, soutenir la diversification sectorielle et améliorer la performance des entreprises publiques, contribuant ainsi à une croissance inclusive et soutenue, en adéquation avec les réformes structurelles et les orientations stratégiques du nouveau modèle de développement du Royaume.[13]

1.1.2. La gouvernance et les nouvelles pratiques de gestion publique

Un nouveau paradigme de gestion émerge dans la sphère publique, introduisant une nouvelle perspective qui favorise une relation contractuelle visant à promouvoir divers types de contrats entre les secteurs public et privé, notamment à travers la délégation des services publics.[14] Cette orientation s’inscrit dans les principes du « Nouveau Management Public », également connu sous l’appellation de « nouvelle gestion publique » (New Public Management en anglais), une approche née au début des années 1980 en Grande-Bretagne et en Nouvelle-Zélande.[15]

Cette approche a émergé en réponse aux difficultés budgétaires rencontrées par les collectivités publiques des pays industrialisés et à la perte progressive de légitimité accordée aux gestionnaires publics en matière de gestion efficace des ressources. Elle a été principalement développée dans les pays anglo-saxons et largement appliquée dans le système de management des organisations financières internationales. Depuis 2015, et suite aux dispositions de la loi n° 86-12, visant à définir un cadre unifié et incitatif pour le développement du partenariat au Maroc, cette approche bénéficie à l’État, aux établissements et entreprises publics, et est applicable à divers secteurs d’activités.[16]Le Maroc poursuit activement ses engagements depuis plusieurs années à travers des réformes reposant sur des stratégies sectorielles et des projets structurants. Ce processus a été renforcé par l’adoption de la nouvelle constitution de 2011, qui promeut les principes fondamentaux tels que la démocratie, l’État de droit, la séparation des pouvoirs, le pluralisme, ainsi que la corrélation entre responsabilité et reddition des comptes. Elle met également l’accent sur l’égal accès des citoyens aux services publics.[17]Les autorités publiques ont démontré un engagement soutenu dans le développement des infrastructures et l’amélioration des services publics, avec pour objectif d’élargir l’horizon de réactivité aux besoins des citoyens. Cette approche dynamise le processus de développement et renforce la compétitivité du pays, notamment en matière d’attractivité des investissements, tant au niveau local que régional. La réussite de la mise en œuvre de ce cadre législatif et réglementaire repose sur le degré d’harmonisation entre les capacités publiques et privées, ainsi que sur le taux de concrétisation des projets de développement public. En conséquence, ce cadre législatif constitue un levier stratégique pour améliorer l’offre d’infrastructures et de services au Maroc, tout en intensifiant l’investissement public direct. Il permettra également de renforcer la gouvernance économique et de favoriser un environnement des affaires plus efficace, rapide et transparent.[18]

1.1.2. Transformation des principes de gouvernance dans le secteur public

L’amélioration du système de gouvernance des établissements publics constitue un levier essentiel pour renforcer leur efficacité et leur transparence. Un élément clé de ce système repose sur le conseil d’administration, qui doit impérativement respecter des démarches qualitatives afin de garantir l’application des bonnes pratiques de gouvernance administrative. L’efficacité de ce conseil dépend de plusieurs facteurs, parmi lesquels le rétablissement des mécanismes de contrôle afin de pallier toute défaillance. Ce processus vise à rétablir l’équilibre des pouvoirs au sein des organismes publics, tout en conciliant les intérêts des diverses parties prenantes et en garantissant le respect des principes fondamentaux de la gouvernance.

Le conseil d’administration, en tant qu’organe central dans la gouvernance, se trouve au cœur de la gestion stratégique de l’établissement. Il a pour mission de définir les objectifs à long terme, de fixer les standards de performance, et d’évaluer les plans stratégiques et opérationnels. Selon Charreaux (1997), il s’agit d’un ensemble de mécanismes régissant la conduite des dirigeants et délimitant leur pouvoir. Ainsi, l’évolution des principes de gouvernance dans le secteur public ne peut se concevoir sans prendre en compte le rôle crucial du conseil d’administration dans la mise en œuvre de ces principes.

Le législateur marocain a bien intégré cette dynamique normée en redéfinissant, pour la première fois, les pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration dans le cadre d’une réforme visant à renforcer la discipline et à assurer le respect des principes de bonne gouvernance. Cette évolution témoigne de l’engagement du pays à promouvoir des pratiques de gestion publique modernes et efficaces, en ligne avec les standards internationaux.[19]

Les réformes et perspectives du nouveau modèle de développement Le système administratif marocain a traversé plusieurs périodes de déséquilibre qui ont fragilisé ses institutions, exposant le secteur public à de graves risques d’inefficacité. Ces déséquilibres profonds ont constitué des obstacles majeurs au développement du pays, affectant l’intégrité des réformes et minant la confiance dans les efforts de modernisation des structures administratives. Cette situation a mis en évidence la nécessité d’une transformation radicale du système administratif, en particulier dans le cadre des nouvelles orientations du modèle de développement du pays.

Comme souligné par Sa Majesté le Roi dans ses discours, l’efficacité administrative est perçue comme un critère fondamental pour le progrès des nations. Cela a nécessité, pour le surmonter, de procéder à des réformes fondamentales et structurelles. C’est dans la perspective comme le confirme le discours royal que « l’efficacité administrative est un critère de progrès des nations » Discours Royal du 30 juillet 2011.

Dans cette optique, il est devenu impératif de réformer en profondeur l’administration publique pour en faire un moteur de développement durable et de gouvernance exemplaire. Ces réformes visent non seulement à moderniser la gestion des affaires publiques, mais également à renforcer la capacité du système à répondre aux attentes de la population, tout en contribuant à un environnement plus compétitif et transparent.[20]

L’adoption de ce nouveau modèle de gestion administrative, centré sur la performance et la responsabilisation, constitue ainsi une réponse aux défis structurels rencontrés et un levier indispensable pour réussir la transition vers un développement économique et social durable.

Vers un Système Administratif Performant et Adaptatif au sercive du développement de la gouvernance

Le Maroc s’inscrit dans une dynamique de transformation de son administration publique, avec pour objectif d’en faire un levier stratégique de développement et un garant de la gouvernance efficiente. Cette mutation répond à une nécessité impérieuse de modernisation, dictée par les défis socio-économiques et les attentes croissantes des citoyens en matière de services publics de qualité.

Les discours royaux ont régulièrement souligné l’importance d’une administration efficiente, accessible et transparente. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a notamment déclaré que « tant que la relation de l’administration avec le citoyen ne s’améliorera pas, le classement du Maroc dans ce domaine restera parmi les pays du tiers-monde » (Discours du Trône, 2018). Cette affirmation met en exergue l’urgence d’une réforme profonde des structures administratives pour renforcer leur efficacité et leur capacité à répondre aux exigences du développement.

Dans un contexte global marqué par l’évolution des modèles de gouvernance, la performance administrative ne peut être dissociée des principes de bonne gouvernance, définis par les organisations internationales telles que l’OCDE et la Banque mondiale. Ces institutions mettent en avant des critères fondamentaux, notamment :

L’optimisation des processus administratifs par l’intégration de solutions numériques et la simplification des procédures bureaucratiques.

La transparence et la reddition des comptes, qui garantissent une gestion publique responsable et orientée vers les résultats.

L’amélioration de la relation administration-citoyen, en instaurant une culture de proximité et de participation active aux politiques publiques.

Dans cette perspective, le Nouveau Modèle de Développement (CSMD, 2021) appelle à une réforme en profondeur de l’administration publique marocaine, visant à renforcer son agilité et sa capacité d’adaptation aux transformations économiques et sociales. Cette réforme repose sur trois axes majeurs :

La digitalisation des services publics, pour accroître l’accessibilité et réduire les délais de traitement.

La professionnalisation de la gestion publique, en favorisant une administration axée sur la performance et l’innovation.

L’amélioration du cadre réglementaire et institutionnel, afin d’assurer une gouvernance transparente et efficace.

En définitive, la mise en place d’un système administratif performant et adaptatif constitue un impératif pour garantir une gouvernance efficace et inclusive. Il s’agit d’un chantier stratégique qui conditionne non seulement l’attractivité économique du pays, mais aussi la consolidation de l’État de droit et le renforcement du lien de confiance entre l’administration et les citoyens.[21]

Charte des Services Publics : Un cadre normative pour une gouvernance efficiente

La Charte des Services Publics a été adoptée comme un instrument contraignant, affirmant la volonté du législateur marocain d’en faire une expression concrète et ambitieuse du nouveau modèle de développement. Elle repose sur une dizaine de principes constitutionnels essentiels, notamment la qualité, la transparence, le respect de la loi, la probité, la neutralité et la primauté de l’intérêt général. L’article 157 de la Constitution marocaine vient renforcer ce cadre en définissant explicitement la Charte comme un référentiel structurant, établissant les règles de bonne gouvernance applicables aux administrations publiques, aux organismes publics et aux collectivités territoriales.[22]

En tant que cadre unifié, la Charte s’impose à l’ensemble des entités assurant un service public, qu’il s’agisse des administrations publiques, des départements ministériels, des établissements publics ou des collectivités territoriales régies par les lois organiques relatives aux régions, préfectures et communes.[23] Elle constitue ainsi un levier stratégique pour promouvoir une gestion publique plus performante et cohérente, garantissant une meilleure articulation entre les institutions et leur environnement.

Inspirée des meilleures pratiques internationales, la Charte vise à généraliser les principes et méthodes éprouvés dans certains établissements publics à l’ensemble des administrations, favorisant ainsi un alignement progressif sur des standards de gouvernance modernes et efficaces. En ce sens, elle s’inscrit comme un référentiel national de bonne gouvernance, structurant l’action publique autour d’objectifs stratégiques clairement définis:[24]

L’atteinte des objectifs stratégiques des services publics pour assurer un impact durable sur le développement national ;

L’ancrage des valeurs d’intégrité et de transparence afin de renforcer la confiance entre les citoyens et l’administration ;

L’amélioration de l’organisation et du fonctionnement des services publics, garantissant une meilleure gestion des ressources et une optimisation des processus administratifs ;

L’ouverture des services publics sur leur environnement, favorisant une approche participative et inclusive ;

L’amélioration de la qualité des prestations publiques, en mettant l’accent sur la satisfaction des usagers et l’efficacité des services rendus ;

Le renforcement de l’efficience des services publics, en adoptant des mécanismes de gestion modernes et performants.

À travers cette Charte, le Maroc ambitionne de consolider une gouvernance publique exemplaire, fondée sur la responsabilité, la performance et l’innovation, contribuant ainsi à une administration plus accessible et plus réactive face aux défis contemporains du développement.

Les Exigences de Performance et d’Efficience pour une Administration Publique Moderne

L’amélioration de l’efficacité des services publics est au cœur des réformes administratives, visant à instaurer une administration moderne, agile et tournée vers l’usager. Toutes les administrations sont appelées à appliquer les dispositions générales de la Charte des Services Publics afin d’optimiser la gestion des relations avec les citoyens et d’assurer des prestations de qualité.[25] Cette transformation repose notamment sur l’allègement des démarches administratives, la simplification des procédures et l’intégration des nouvelles technologies pour une meilleure accessibilité et réactivité des services publics.[26]

La performance des services publics ne peut être atteinte sans une approche globale intégrant plusieurs dimensions essentielles :

La rationalisation des processus administratifs : La simplification et la dématérialisation des procédures permettent de réduire les délais et d’améliorer l’expérience des usagers.

L’ancrage de la bonne gouvernance : L’efficacité des services repose sur l’application des principes de transparence, d’intégrité et de responsabilité, garantissant une gestion équitable et efficace des ressources publiques.

L’amélioration continue des services : L’administration doit adopter une démarche proactive d’évaluation et de réajustement pour répondre aux besoins évolutifs des citoyens et entreprises.

L’engagement envers la qualité et la satisfaction des usagers : L’instauration de mécanismes d’écoute et de feedback permet d’adapter les services aux attentes du public et d’assurer une interaction fluide entre l’administration et les citoyens.

Dans ce cadre, l’Observatoire National des Services Publics joue un rôle stratégique dans l’évaluation et le suivi de l’efficience des services administratifs. Il collecte et analyse des données qualitatives et quantitatives pour mesurer l’impact des réformes sur la satisfaction des usagers et proposer des ajustements stratégiques. Par ailleurs, l’observatoire mène des enquêtes approfondies afin d’identifier les points de friction et d’orienter les politiques publiques vers une amélioration continue des prestations fournies.

Ainsi, l’optimisation de la performance et de l’efficience des services publics représente un enjeu majeur pour la modernisation administrative et le développement du pays. L’instauration d’une culture de la performance, combinée à un cadre institutionnel solide et à une gouvernance transparente, constitue un levier essentiel pour renforcer la confiance des citoyens et assurer un service public à la hauteur des exigences contemporaines.[27]

II. Méthodologie et Analyse Empirique : Étude de la Gouvernance Administrative dans la Ville de Marrakech

Cette section propose une approche méthodologique qui combine à la fois une étude théorique de la gouvernance de l’appareil administratif et une analyse empirique des réformes administratives mises en place à Marrakech. La première partie offre une présentation des exigences en matière de gouvernance administrative, tout en les mettant en lien avec les orientations du nouveau modèle de développement du pays.

Dans la deuxième partie de notre travail, nous répondons de manière empirique à nos questions de recherche et mettons en lumière l’impact des réformes sur l’évolution de la gouvernance publique à l’échelle locale. Nous commencerons par décrire les caractéristiques et la justification de notre modèle de recherche, ainsi que les méthodes empiriques que nous utilisons pour récolter les données nécessaires. Ensuite, nous synthétiserons les modèles théoriques de recherche qui guident cette analyse.

Enfin, cette section détaillera la structure et la nature de notre sujet, en clarifiant le sens de notre étude et en présentant les implications des résultats, après un examen approfondi et une interprétation des données recueillies.

Approche Méthodologique de Collecte et d’Analyse des Données

Afin de répondre à notre question de recherche centrale : « Comment les réformes de l’appareil administratif et les orientations du nouveau modèle de développement contribuent-elles à l’évolution de la gouvernance administrative ? », il est essentiel d’explorer les pratiques de gouvernance au sein des administrations et organismes publics. Cette exploration se fera à travers l’analyse de plusieurs sous-questions clés, orientées autour de trois axes principaux :

Selon les perceptions des citoyens, quelles sont les principales contraintes liées à la gouvernance dans les établissements et organismes publics ?

De quelle manière les nouvelles réformes administratives et les orientations du nouveau modèle de développement affectent-elles la performance des services publics ?

Comment une gouvernance administrative efficace peut-elle contribuer au développement durable et intégré ?

Pour mener cette investigation, nous avons opté pour une approche qualitative. Cette section détaille les étapes de la collecte des données, à savoir l’utilisation d’un guide d’entretien structuré, ainsi que les méthodes d’analyse employées. Nous mettons en lumière les processus de traitement et d’analyse des informations recueillies, en insistant sur l’importance de cette approche dans la compréhension des dynamiques administratives et de leur impact sur la gouvernance publique.

Approche et stratégie de secueil des sonnées qualitatives

Les données ont été collectées à partir d’entretiens semi-directifs, suivis de séances de rétroaction et de reconstruction des informations échangées. Avant de lancer l’enquête officielle, des entretiens informels ont été réalisés avec des acteurs locaux, des parties prenantes de l’administration publique, ainsi que des citoyens, afin de mieux préparer le terrain et d’améliorer la compréhension des enjeux. Pour garantir la fiabilité des résultats, des comparaisons ont été effectuées entre les réponses obtenues. De plus, les cas étudiés ont été soigneusement sélectionnés afin de permettre aux chercheurs de prévoir des résultats cohérents ou, au contraire, d’identifier des divergences significatives, en s’appuyant sur les théories existantes (Yin, 2003).

Approche qualitative par entretiens semi-structurés

L’entretien semi-structuré dans cette recherche repose sur l’orientation de l’investigateur vers des axes spécifiques, tout en maintenant une certaine flexibilité. Ce format combine deux approches : l’une directive, dans laquelle des questions prédéfinies sont posées, et l’autre non directive, qui favorise un espace d’expression libre permettant à l’interviewé de développer ses idées sans contrainte. Cette approche permet de recueillir des informations qualitatives riches, tout en respectant une « écoute active » (Baumard et al., 2007), dans laquelle l’investigateur joue un rôle d’accompagnement.

L’objectif principal de cette phase qualitative est d’explorer la perception des acteurs clés concernant les réformes administratives et leur influence sur l’évolution de la gouvernance publique, dans le cadre du nouveau modèle de développement. Pour atteindre cet objectif, divers outils de collecte de données ont été employés, chacun ayant ses avantages et limites. Une étude pilote a été réalisée, consistant en des entretiens semi-structurés avec des responsables publics afin de tester la pertinence et la rigueur des questions, et ajuster l’approche avant la phase principale de collecte des données.[28] Ce processus garantit que les informations recueillies soient à la fois pertinentes, fiables et capables d’alimenter l’analyse de l’évolution de la gouvernance administrative.

Organisation et Étapes des Entretiens

Pour collecter les données auprès d’un éventail représentatif d’acteurs concernés, nous avons planifié des rendez-vous avec les responsables, les fonctionnaires et les citoyens afin de clarifier la nature et les objectifs de la recherche. Il était en outre primordial de rencontrer ces acteurs en personne, en particulier ceux dont les rôles sont directement liés à notre sujet de recherche. La procédure de collecte des données a été structurée en trois phases distinctes : la phase préliminaire, la phase d’entretien proprement dite, et la phase post-entretien.

• Phase préliminaire : Cette première étape a consisté à contacter les acteurs ciblés pour solliciter leur participation à l’étude, en leur expliquant l’importance et la pertinence de la recherche. Cette démarche visait à assurer une bonne compréhension des enjeux de l’entretien, favorisant ainsi une participation active et éclairée.

• Phase d’entretien : En raison de la diversité des participants, chaque entretien a débuté par une présentation de l’investigateur et de l’objet de la recherche. Les bénéfices de cette étude, notamment l’impact potentiel de ses résultats sur la ville de Marrakech, ont été soulignés. Les différentes sections de l’entretien ont été clairement expliquées avant le début de la discussion, dans le but de préparer les participants au déroulement de l’entretien et de les mettre à l’aise afin qu’ils puissent s’exprimer librement.

• Phase post-entretien : À la conclusion de chaque entretien, nous avons exprimé notre reconnaissance envers chaque personne interrogée, en lui assurant que les résultats de la recherche seraient partagés avec elle. De plus, la confidentialité et l’anonymat des réponses ont été garantis afin de respecter pleinement les principes éthiques de la recherche.

Structure du guide d’entretien

Les entretiens ont été réalisés en utilisant un guide structuré, permettant d’assurer la cohérence et la comparabilité des échanges tout en favorisant la flexibilité nécessaire pour explorer les sujets selon les spécificités des répondants. Ce guide, conçu pour encadrer le déroulement de l’entretien, a permis de garantir que les thèmes principaux soient abordés de manière systématique tout en offrant suffisamment de latitude pour adapter l’enquête aux différents profils des participants (Evrard, Roux, Pras, 1997).

Le guide d’entretien a été divisé en trois sections distinctes, chacune visant à explorer des dimensions spécifiques liées à la gouvernance administrative.

Première section : Présentation de l’interlocuteur et de son parcours professionnel Cette partie sert à établir un contexte pour l’entretien en permettant à l’interlocuteur de se présenter et de donner un aperçu de son expérience professionnelle, de ses responsabilités et de son rôle au sein de l’organisation. Les questions posées dans cette section sont :

Pouvez-vous vous présenter, détailler votre parcours et votre expérience professionnelle ?

Quelles sont vos missions et responsabilités au sein de votre organisation ?

Pouvez-vous décrire l’organisation interne de votre établissement et les éventuelles mutations récentes ?

Deuxième section : La gouvernance au sein de l’administration publique Cette section explore la conception et les pratiques de la gouvernance au sein des administrations publiques, en particulier les outils mis en place pour garantir son efficacité. Les questions clés incluent :

Quelle est votre conception de la gouvernance au sein des administrations publiques?

Quels moyens sont mis en œuvre pour assurer une bonne gouvernance ?

Comment évaluez-vous l’environnement global des administrations en termes de soutien à la gouvernance ?

Quelles sont les contraintes rencontrées par les établissements publics concernant leur mode de gouvernance ?

Comment les réformes administratives récentes contribuent-elles à renforcer la gouvernance dans les institutions publiques ?

Troisième section : L’efficacité et l’efficience de la gouvernance administrative Cette partie analyse l’impact de la bonne gouvernance sur l’efficacité et l’efficience des services publics, ainsi que sur le développement de l’administration publique. Les questions suivantes ont été abordées :

Quelles sont les principales contraintes auxquelles les administrations publiques font face dans l’implémentation des réformes du nouveau modèle de développement ?

Comment évaluez-vous les performances des établissements publics en matière de gouvernance ?

Selon vous, la bonne gouvernance au sein des administrations est-elle un levier stratégique ?

Dans quelle mesure la gouvernance administrative influence-t-elle le développement du pays

De quelle manière la gouvernance des organismes publics peut-elle favoriser le développement durable ?

Notre démarche s’inscrit dans une perspective d’étude de cas visant à constituer un échantillon théorique, suivant l’approche de Hlady-Rispal (2002), qui privilégie une généralisation analytique plutôt qu’une représentativité statistique. Nous avons choisi de ne pas rechercher une représentativité statistique classique, mais plutôt de concentrer l’analyse sur des acteurs directement liés à l’objet de l’étude (Zahir, 2015).

Pour mener à bien cette collecte, 39 acteurs ont été interviewés à travers la ville de Marrakech. Ces participants proviennent de diverses structures administratives locales et comprennent des responsables, administrateurs, fonctionnaires, citoyens, ainsi que des représentants de la société civile. Cette diversité d’interlocuteurs permet de développer une vision approfondie et nuancée de la situation de la gouvernance administrative dans cette ville.

Traitement des données qualitatives

L’analyse des données qualitatives dans cette étude repose sur l’approche de l’analyse thématique, qui permet de structurer les données en fonction de thèmes récurrents et de tisser des liens entre différents modèles significatifs. Cette méthode fournit un cadre permettant de dégager des patterns et de faire émerger des compréhensions plus profondes des phénomènes observés (Silverman, 2011). L’analyse thématique est particulièrement utile pour organiser et interpréter des données complexes de manière claire et cohérente.

Dans un souci de rigueur et de renforcement de la validité de notre analyse, nous avons utilisé le logiciel d’analyse qualitative Nvivo 12.[29] Cet outil a permis de réaliser une analyse lexicale, apportant une dimension complémentaire à notre analyse thématique de contenu. L’utilisation de logiciels informatiques pour l’analyse des données qualitatives s’avère particulièrement avantageuse lorsqu’il s’agit de traiter une grande quantité de données. Ces outils permettent non seulement d’améliorer la fiabilité et la crédibilité des résultats, mais aussi de simplifier la gestion et l’organisation des données en facilitant leur systématisation et en optimisant le processus d’analyse (Bardin, 2001; Thiétard, 2003). Cette démarche a contribué à garantir la rigueur méthodologique et l’efficacité de notre approche analytique.

Codification des entretiens

La codification des entretiens repose sur une analyse approfondie des mots, phrases et messages implicites exprimés par les participants. Cette étape est essentielle pour identifier des codes possédant des significations connexes ou similaires, permettant ainsi de faire émerger des thèmes de manière systématique. Le processus de codification se caractérise par un schéma séquentiel qui aide à relier les codes aux catégories thématiques pertinentes. Ces catégories thématiques, issues de l’analyse des entretiens, sont structurées de la manière suivante :

Le mode de gouvernance au sein des administrations publiques ;

Les réformes administratives et leur impact sur la gouvernance ;

La gouvernance des organismes publics et son rôle dans le développement durable.

Comme le montre le tableau ci-dessous, la récurrence des modèles identifiés permet de cerner avec précision les thèmes principaux. Toutefois, avant de présenter les résultats, il est impératif d’examiner la manière dont les codes détectés orientent la catégorisation des thèmes associés. Les clarifications apportées ci-dessous, en complément du tableau, sécurisent la première phase de l’analyse thématique, en apportant une structure analytique rigoureuse à notre interprétation des données.

Tableau 1: codification des entretiens

| Codifications | Thèmes |

| Axe 01 : La gestion des politiques publiques et la gouvernance administrative | La gouvernance dans les administrations publiques : Enjeux et pratiques |

| Les défis associés au mode de gouvernance au sein des établissements et organismes publics | |

| Axe 02 : Les réformes et les orientations stratégiques du Nouveau Modèle de Développement (NMD) | Les pratiques et outils innovants mis en œuvre dans l’appareil administratif pour assurer une gouvernance administrative efficace |

| L’évaluation des performances des administrations publiques dans le domaine de la gouvernance administrative | |

| Axe 03 : L’impact de la gouvernance des organismes publics sur le développement durable (DD) | L’influence de la bonne gouvernance administrative sur le développement durable |

Analyse et interprétation des résultats de l’étude empirique

Suite à la collecte des données relatives à notre étude exploratoire, ces dernières ont été minutieusement codifiées et intégrées dans une base de données reconstruite. À partir de cette base, nous avons identifié à la fois les convergences et les divergences qui définissent les modes de gouvernance dans les établissements et organismes publics, ainsi que leur implication dans les démarches de développement durable. Afin d’enrichir et de compléter cette analyse, nous avons utilisé le logiciel d’analyse qualitative Nvivo pour réaliser une analyse lexicale, ce qui a permis de renforcer la rigueur de notre traitement des données.

2.1.1 Axe 01 : Les modes de gouvernance publique

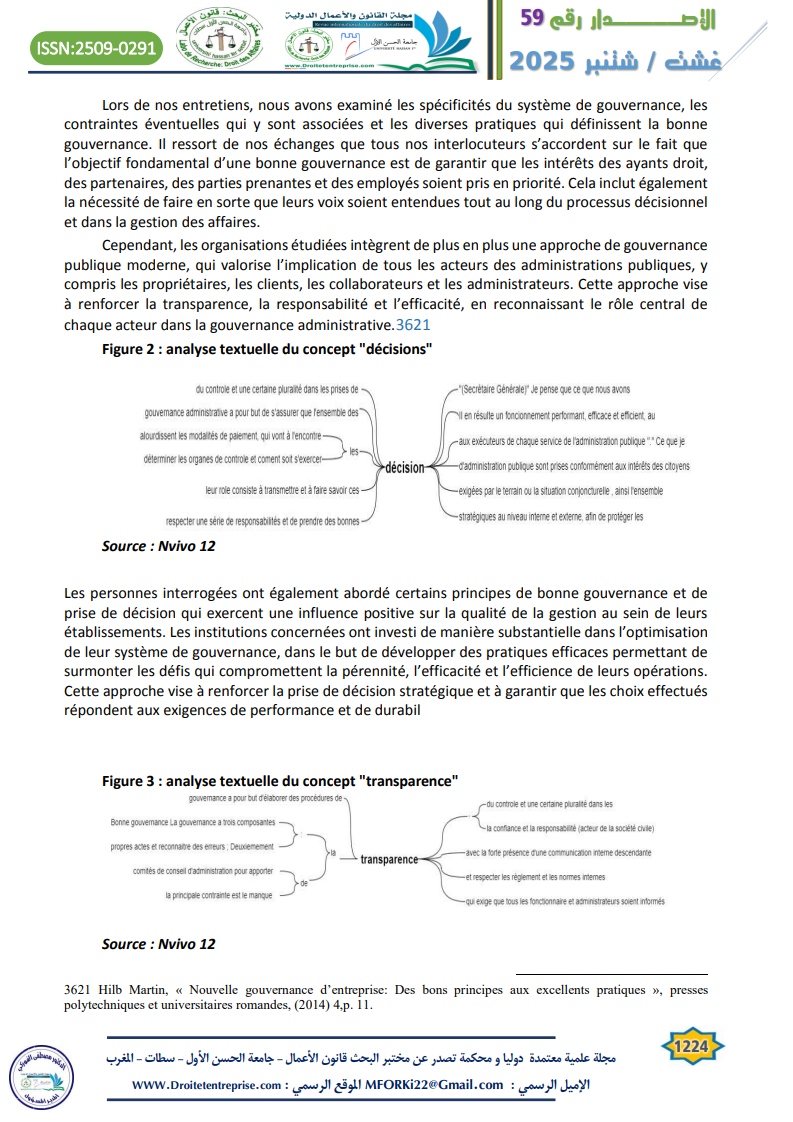

La première étape de notre analyse, réalisée à l’aide du logiciel Nvivo, a consisté à explorer les concepts les plus fréquemment évoqués dans les discours des participants. L’objectif était de cerner leur compréhension et leur perception d’une gouvernance efficace, en identifiant les termes ou les concepts qui lui sont associés. Les résultats de cette analyse sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : fréquence de mots – Axe 1 –

| Mot | Longueur | Pourcentage pondéré |

| Gouvernance administrative | 11 | 2,01% |

| Administration publique | 12 | 0,77% |

| Bonne gouvernance | 5 | 0,70% |

| Administrateurs | 14 | 0,46% |

| Décisions | 9 | 0,46% |

| Processus | 9 | 0,46% |

| Gestion | 7 | 0,39% |

| Intérêts | 8 | 0,39% |

| Procédures | 10 | 0,39% |

| Transparence | 12 | 0,39% |

Source : Nvivo 12

En partant d’une définition générale de la gouvernance administrative, qui repose sur l’établissement de mesures, de normes, de règles et d’organes de décision permettant d’assurer le bon fonctionnement d’une institution, d’une organisation ou d’une entreprise, la bonne gouvernance se caractérise par des pratiques efficaces visant l’atteinte des objectifs stratégiques.[30] Elle englobe également la gestion optimale des risques ainsi que l’utilisation responsable des ressources disponibles. Ces principes sont essentiels pour garantir non seulement la performance de l’administration publique, mais aussi sa transparence, son efficacité et son engagement vers le développement durable.

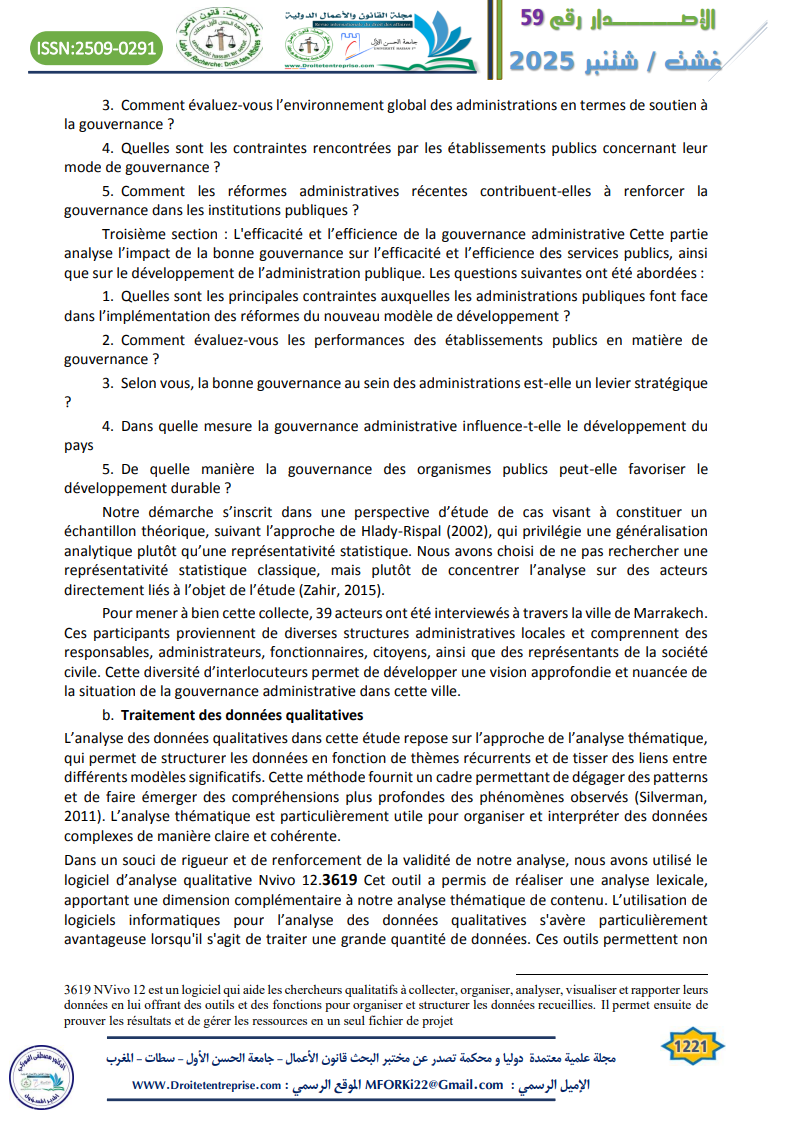

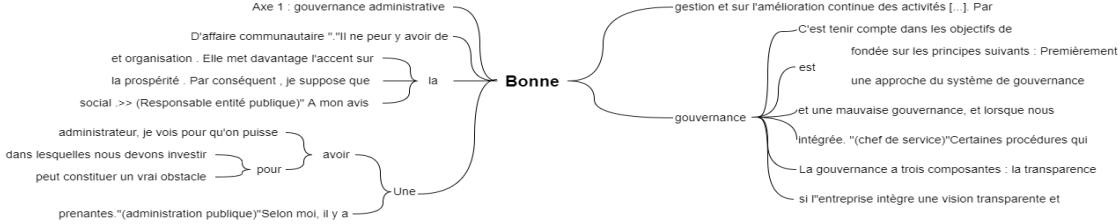

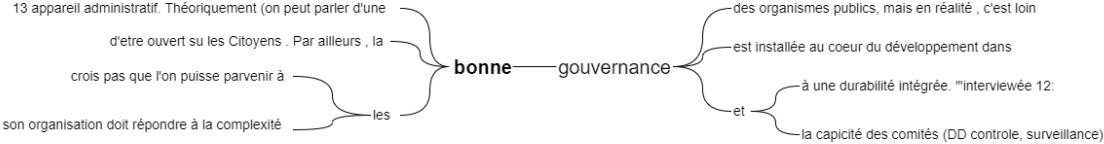

Figure 1: analyse textuelle du concept “bonne gouvernance”

Source : Nvivo 12

Lors de nos entretiens, nous avons examiné les spécificités du système de gouvernance, les contraintes éventuelles qui y sont associées et les diverses pratiques qui définissent la bonne gouvernance. Il ressort de nos échanges que tous nos interlocuteurs s’accordent sur le fait que l’objectif fondamental d’une bonne gouvernance est de garantir que les intérêts des ayants droit, des partenaires, des parties prenantes et des employés soient pris en priorité. Cela inclut également la nécessité de faire en sorte que leurs voix soient entendues tout au long du processus décisionnel et dans la gestion des affaires.

Cependant, les organisations étudiées intègrent de plus en plus une approche de gouvernance publique moderne, qui valorise l’implication de tous les acteurs des administrations publiques, y compris les propriétaires, les clients, les collaborateurs et les administrateurs. Cette approche vise à renforcer la transparence, la responsabilité et l’efficacité, en reconnaissant le rôle central de chaque acteur dans la gouvernance administrative.[31]

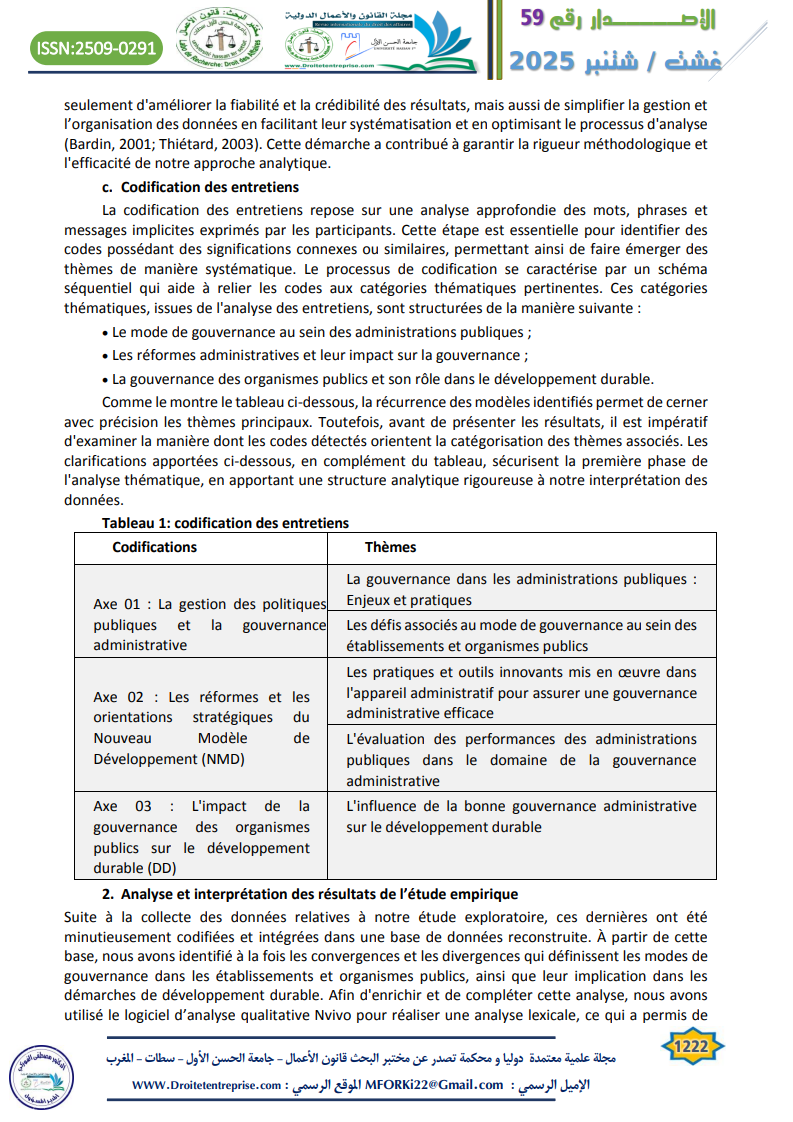

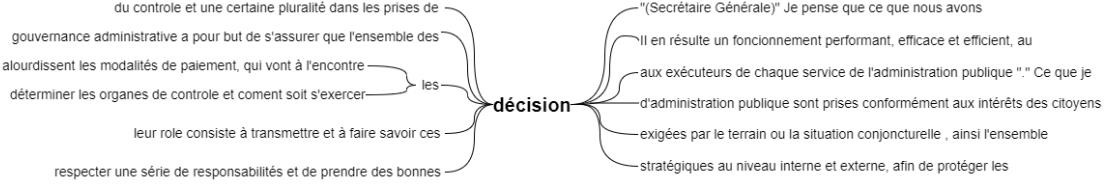

Figure 2 : analyse textuelle du concept “décisions”

Source : Nvivo 12

Les personnes interrogées ont également abordé certains principes de bonne gouvernance et de prise de décision qui exercent une influence positive sur la qualité de la gestion au sein de leurs établissements. Les institutions concernées ont investi de manière substantielle dans l’optimisation de leur système de gouvernance, dans le but de développer des pratiques efficaces permettant de surmonter les défis qui compromettent la pérennité, l’efficacité et l’efficience de leurs opérations. Cette approche vise à renforcer la prise de décision stratégique et à garantir que les choix effectués répondent aux exigences de performance et de durabil

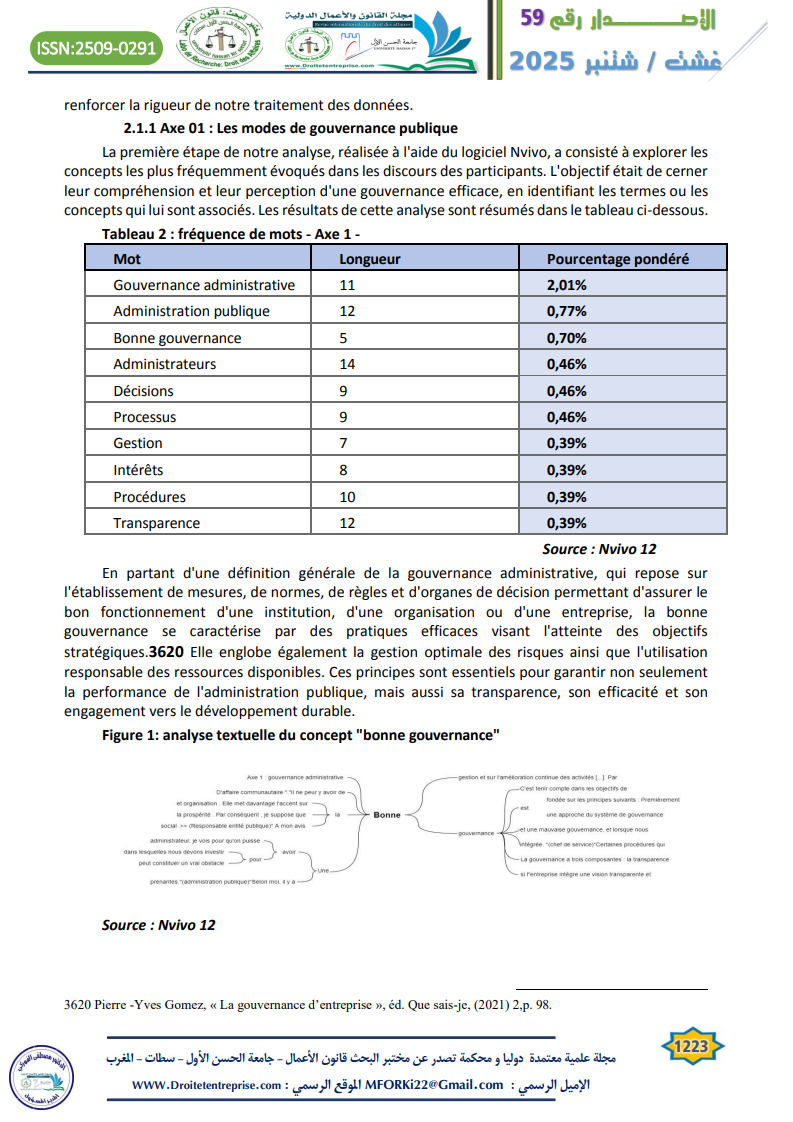

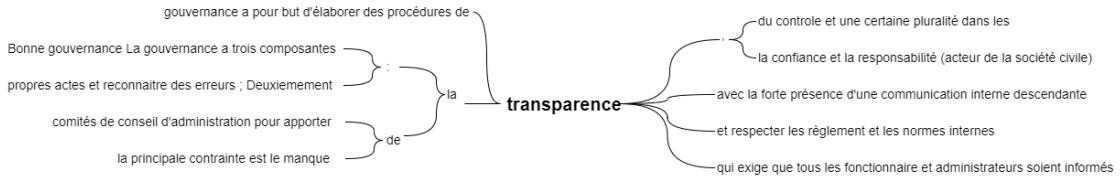

Figure 3 : analyse textuelle du concept “transparence”

Source : Nvivo 12

Un grand nombre d’interviewés ont énuméré ces principes généraux sous les formes suivantes :

- La responsabilité : Il s’agit de clarifier les missions et objectifs tout en favorisant les compétences, et en s’assurant de l’objectivation des résultats ;

- La transparence : Cela fait référence à la mise à disposition des moyens de contrôle, d’enquête et d’investigation, ainsi que des codes déontologiques et des règles de bonne conduite ;

- L’état de droit : Ce principe implique que les actions et décisions doivent être en conformité avec la législation en vigueur ;

- La participation : Il s’agit de garantir un accès à l’information pour tous les salariés, tout en les encourageant à s’impliquer activement dans cette dynamique.

Ces principes sont perçus comme fondamentaux pour assurer une gestion publique de qualité, où la transparence est essentielle pour instaurer un climat de confiance et garantir la bonne conduite des affaires publiques.

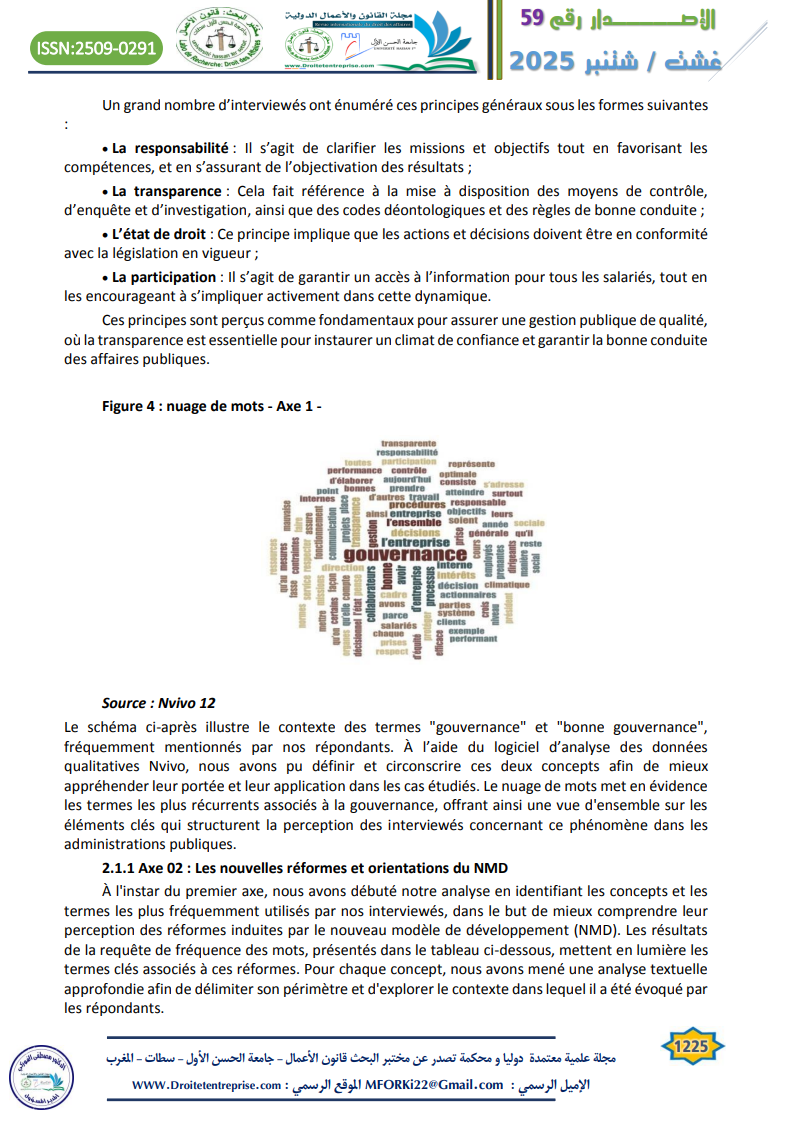

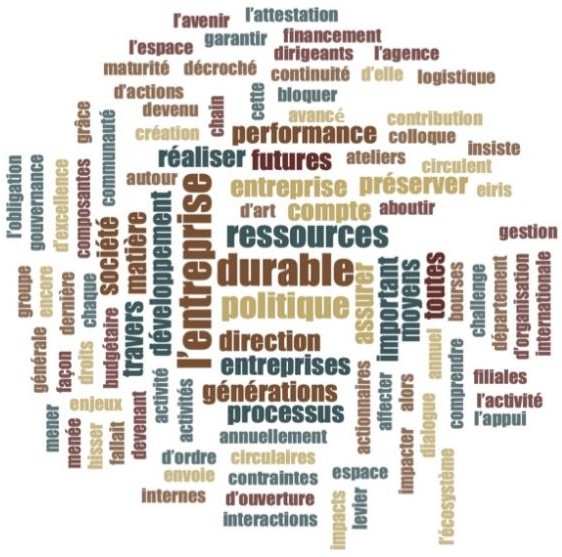

Figure 4 : nuage de mots – Axe 1 –

Figure 4 : nuage de mots – Axe 1 –

Source : Nvivo 12

Le schéma ci-après illustre le contexte des termes “gouvernance” et “bonne gouvernance”, fréquemment mentionnés par nos répondants. À l’aide du logiciel d’analyse des données qualitatives Nvivo, nous avons pu définir et circonscrire ces deux concepts afin de mieux appréhender leur portée et leur application dans les cas étudiés. Le nuage de mots met en évidence les termes les plus récurrents associés à la gouvernance, offrant ainsi une vue d’ensemble sur les éléments clés qui structurent la perception des interviewés concernant ce phénomène dans les administrations publiques.

2.1.1 Axe 02 : Les nouvelles réformes et orientations du NMD

À l’instar du premier axe, nous avons débuté notre analyse en identifiant les concepts et les termes les plus fréquemment utilisés par nos interviewés, dans le but de mieux comprendre leur perception des réformes induites par le nouveau modèle de développement (NMD). Les résultats de la requête de fréquence des mots, présentés dans le tableau ci-dessous, mettent en lumière les termes clés associés à ces réformes. Pour chaque concept, nous avons mené une analyse textuelle approfondie afin de délimiter son périmètre et d’explorer le contexte dans lequel il a été évoqué par les répondants.

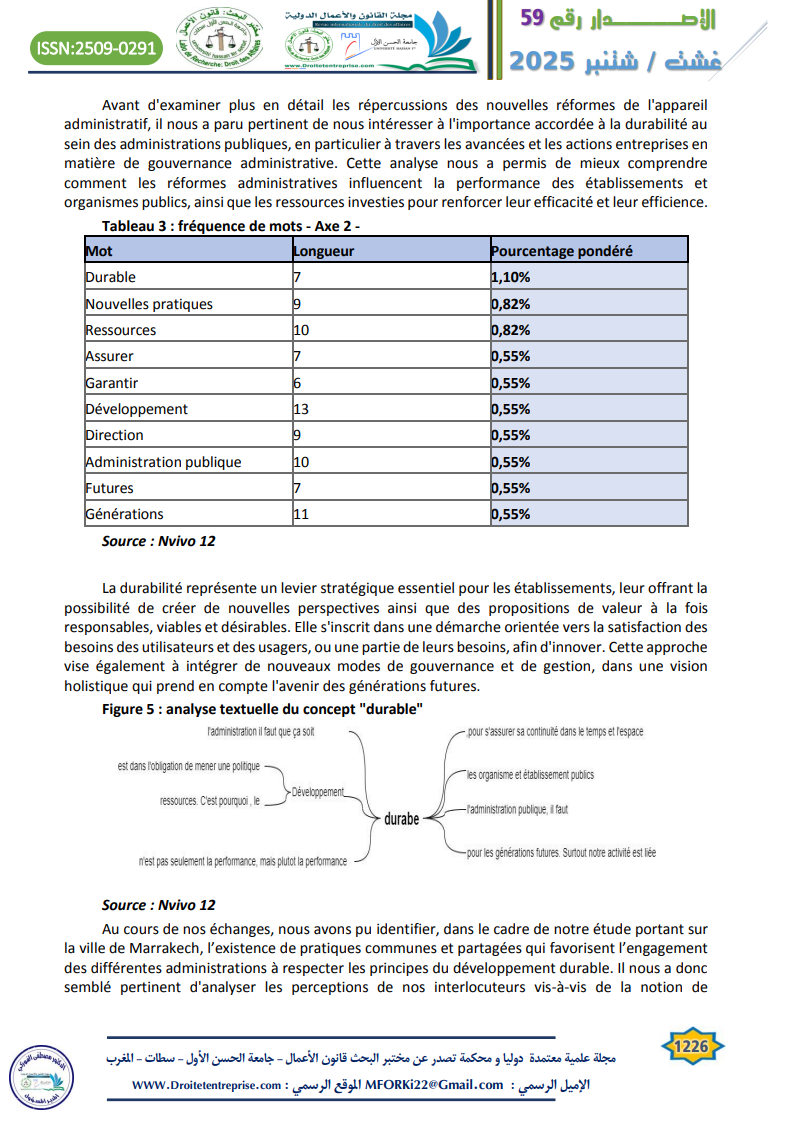

Avant d’examiner plus en détail les répercussions des nouvelles réformes de l’appareil administratif, il nous a paru pertinent de nous intéresser à l’importance accordée à la durabilité au sein des administrations publiques, en particulier à travers les avancées et les actions entreprises en matière de gouvernance administrative. Cette analyse nous a permis de mieux comprendre comment les réformes administratives influencent la performance des établissements et organismes publics, ainsi que les ressources investies pour renforcer leur efficacité et leur efficience.

Tableau 3 : fréquence de mots – Axe 2 –

| Mot | Longueur | Pourcentage pondéré |

| Durable | 7 | 1,10% |

| Nouvelles pratiques | 9 | 0,82% |

| Ressources | 10 | 0,82% |

| Assurer | 7 | 0,55% |

| Garantir | 6 | 0,55% |

| Développement | 13 | 0,55% |

| Direction | 9 | 0,55% |

| Administration publique | 10 | 0,55% |

| Futures | 7 | 0,55% |

| Générations | 11 | 0,55% |

Source : Nvivo 12

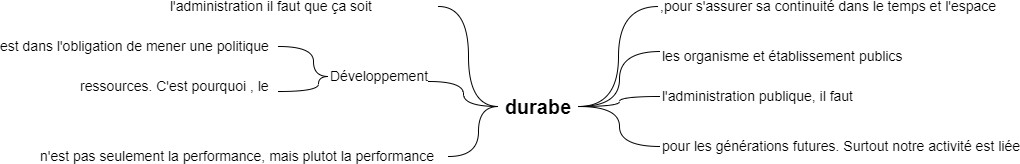

La durabilité représente un levier stratégique essentiel pour les établissements, leur offrant la possibilité de créer de nouvelles perspectives ainsi que des propositions de valeur à la fois responsables, viables et désirables. Elle s’inscrit dans une démarche orientée vers la satisfaction des besoins des utilisateurs et des usagers, ou une partie de leurs besoins, afin d’innover. Cette approche vise également à intégrer de nouveaux modes de gouvernance et de gestion, dans une vision holistique qui prend en compte l’avenir des générations futures.

Figure 5 : analyse textuelle du concept “durable”

Figure 5 : analyse textuelle du concept “durable”

Source : Nvivo 12

Au cours de nos échanges, nous avons pu identifier, dans le cadre de notre étude portant sur la ville de Marrakech, l’existence de pratiques communes et partagées qui favorisent l’engagement des différentes administrations à respecter les principes du développement durable. Il nous a donc semblé pertinent d’analyser les perceptions de nos interlocuteurs vis-à-vis de la notion de développement durable, ainsi que les arguments qu’ils ont avancés pour en souligner l’importance dans le fonctionnement des administrations publiques.

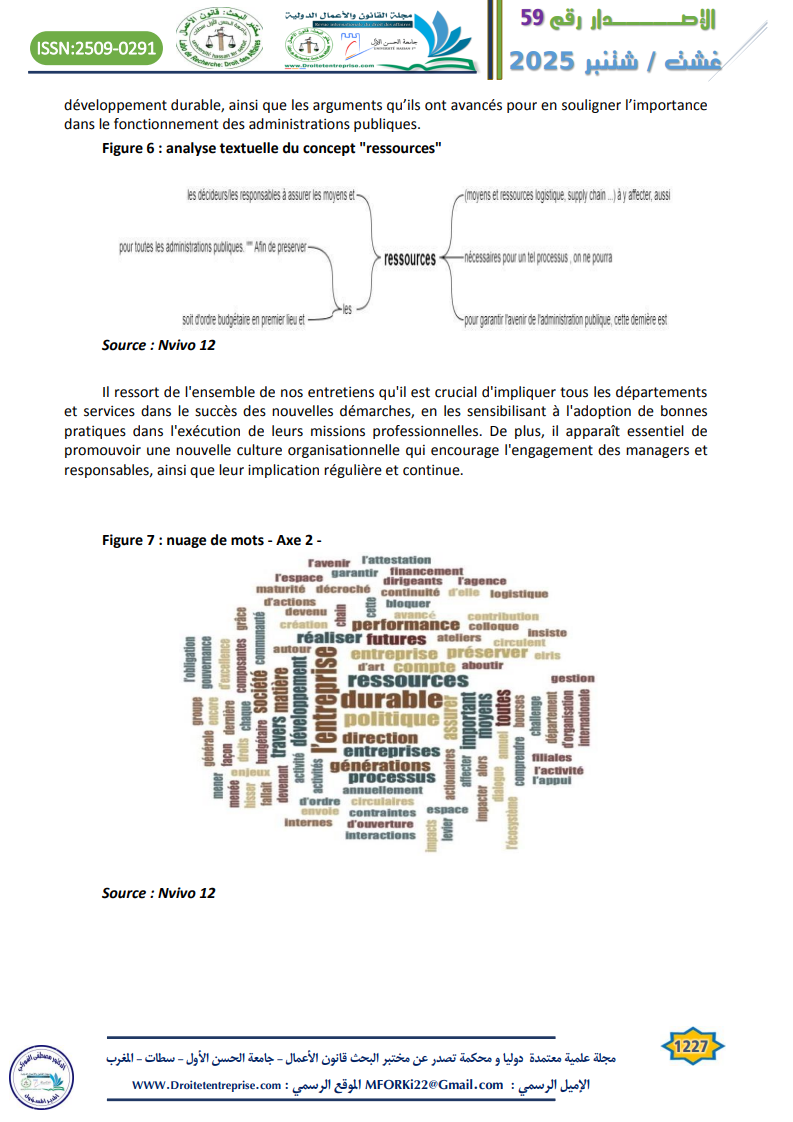

Figure 6 : analyse textuelle du concept “ressources”

Source : Nvivo 12

Il ressort de l’ensemble de nos entretiens qu’il est crucial d’impliquer tous les départements et services dans le succès des nouvelles démarches, en les sensibilisant à l’adoption de bonnes pratiques dans l’exécution de leurs missions professionnelles. De plus, il apparaît essentiel de promouvoir une nouvelle culture organisationnelle qui encourage l’engagement des managers et responsables, ainsi que leur implication régulière et continue.

Figure 7 : nuage de mots – Axe 2 –

Source : Nvivo 12

Axe 03 : le rôle de la gouvernance des organismes publics dans le développement durable

Tableau 4 : fréquence de mots – Axe 3 –

| Mot | Longueur | Pourcentage pondéré |

| Bonne gouvernance | 11 | 2,78% |

| Administration publique | 3 | 1,39% |

| Organismes publics | 3 | 0,99% |

| Bonne | 5 | 0,79% |

| Développement | 13 | 0,79% |

| Ressources | 10 | 0,79% |

| Croissance | 10 | 0,60% |

| Développement Durable | 3 | 0,60% |

| Principe | 8 | 0,60% |

| Volonté | 7 | 0,60% |

Source : Nvivo 12

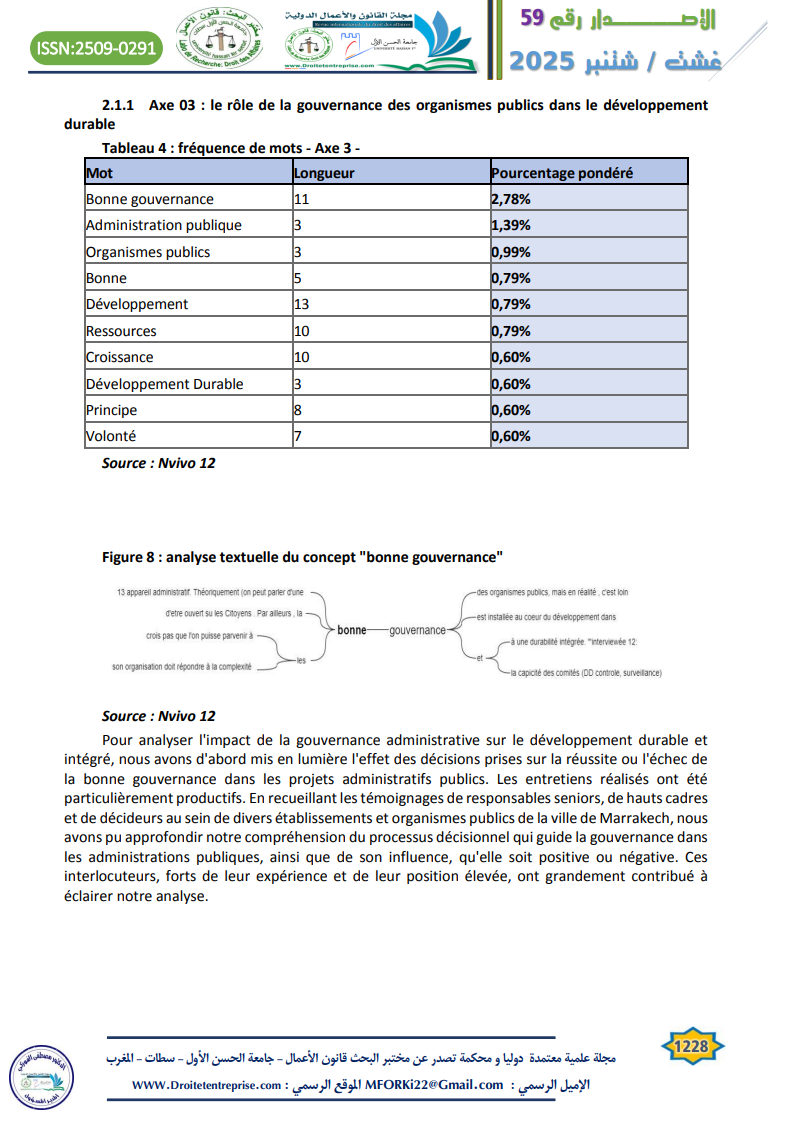

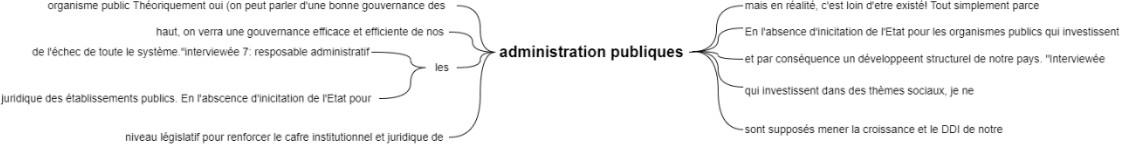

Figure 8 : analyse textuelle du concept “bonne gouvernance”

Figure 8 : analyse textuelle du concept “bonne gouvernance”

Source : Nvivo 12

Pour analyser l’impact de la gouvernance administrative sur le développement durable et intégré, nous avons d’abord mis en lumière l’effet des décisions prises sur la réussite ou l’échec de la bonne gouvernance dans les projets administratifs publics. Les entretiens réalisés ont été particulièrement productifs. En recueillant les témoignages de responsables seniors, de hauts cadres et de décideurs au sein de divers établissements et organismes publics de la ville de Marrakech, nous avons pu approfondir notre compréhension du processus décisionnel qui guide la gouvernance dans les administrations publiques, ainsi que de son influence, qu’elle soit positive ou négative. Ces interlocuteurs, forts de leur expérience et de leur position élevée, ont grandement contribué à éclairer notre analyse.

Figure 9 : analyse textuelle du concept ” Administrations publiques”

Figure 9 : analyse textuelle du concept ” Administrations publiques”

Source : Nvivo 12

Les décisions prises au sein des administrations publiques, comme le soulignent plusieurs auteurs de renom (Mintzberg, 1994; Drucker, 2006), se déploient à différents niveaux organisationnels, chacun ayant un impact distinct sur la gouvernance et son efficacité. Ces décisions, qui guident la direction stratégique, sont d’une importance capitale, car elles engagent les administrations sur le long terme. Elles émanent généralement de la direction générale ou du conseil d’administration, et leur impact touche les grandes orientations de l’organisation, telles que la mise en œuvre de réformes structurelles ou la définition des priorités stratégiques.

Dans un second temps, les décisions organisationnelles, plus spécifiques et appartenant aux directions fonctionnelles, orientent les administrations sur un horizon moyen terme. Par exemple, la gestion des ressources humaines, qui est essentielle à la mise en œuvre des réformes administratives, en est un domaine clé. Enfin, les décisions opérationnelles, prises de manière plus répétitive et souvent plus simples, sont celles qui influencent directement le court terme et n’engagent que des modifications ponctuelles dans le fonctionnement quotidien des administrations.

À travers les entretiens réalisés avec nos interlocuteurs, il apparaît clairement que la rationalité doit primer dans le processus décisionnel, en prenant en compte l’ensemble des alternatives possibles avant de retenir la solution la plus adaptée. Ce principe de rationalité décisionnelle s’inscrit dans un cadre théorique soutenu par des travaux d’auteurs comme Simon (1976) et Cyert & March (1963), qui insistent sur l’importance d’une approche systématique pour guider les décisions au sein des organisations complexes telles que les administrations publiques.

Cependant, à partir de cette recherche exploratoire, nous ne pouvons pas prétendre à une représentativité ou une généralisation des résultats obtenus, étant donné la spécificité de notre échantillon et le cadre limité de l’étude. Néanmoins, les enseignements tirés enrichissent les discussions sur l’évolution de la gouvernance administrative, notamment à la lumière des réformes introduites par le Nouveau Modèle de Développement (NMD), et apportent une contribution significative à la réflexion sur le rôle de la gouvernance dans le développement durable et intégré des institutions publiques. Ces résultats, bien que partiels, ouvrent de nouvelles pistes de réflexion pour la compréhension des dynamiques de gouvernance dans le contexte marocain et au-delà.

Dans ce contexte, plusieurs variables, telles que la taille de l’établissement, le secteur d’activité, l’âge des institutions, ainsi que la disponibilité des ressources humaines et matérielles, influencent de manière significative le mode de gouvernance adopté par les administrations publiques. Ces éléments sont en adéquation avec les travaux de Christensen & Laegreid (2001) et Osborne & Gaebler (1992), qui démontrent que la mise en œuvre des réformes et des pratiques de gouvernance est souvent modulée par les spécificités organisationnelles et contextuelles des administrations.

En conséquence, nos interlocuteurs ont souligné l’importance de ces réformes dans la modernisation des administrations publiques, notamment dans une démarche de développement durable et de transformation continue, en tenant compte des dimensions environnementales, sociales et économiques. Ils ont affirmé que l’adoption de telles démarches vise à inculquer des pratiques qui préservent la relation des citoyens avec les institutions publiques, en renforçant les capacités organisationnelles et en améliorant les procédures administratives. Ainsi, la qualité, l’efficacité et l’efficience des services publics sont au cœur de ce processus, ce qui permet à l’administration de se positionner comme un acteur moderne, transparent et proche des préoccupations citoyennes, tel que le préconisent des théories de gouvernance publique telles que celles proposées par Kettunen (2010) et Hood (1991).

Conclusion et perspectives:

L’objectif principal de cette recherche a été d’explorer la perception des acteurs et citoyens concernant la gouvernance administrative au sein des entités publiques de la ville de Marrakech. Cette analyse a permis de mettre en lumière les spécificités du système de gouvernance en place, d’identifier les contraintes liées à son implémentation, et de discuter des pratiques de bonne gouvernance adoptées par ces institutions. En retraçant cette dynamique, nous avons pu dégager un ensemble de conclusions qui contribuent à la compréhension des mécanismes de gouvernance dans un contexte de réforme.

Les résultats de notre étude de terrain, basée sur des entretiens avec des responsables et des citoyens, ont mis en évidence une vision commune de la gouvernance administrative. Les interviewés ont unanimement souligné que la bonne gouvernance repose sur des pratiques visant à atteindre les objectifs fixés, à gérer les ressources de manière optimale et responsable, et à répondre aux aspirations des citoyens. Il apparaît ainsi que la bonne gouvernance, dans la perspective des acteurs interrogés, n’est pas un concept figé mais une dynamique en constante évolution qui s’adapte aux besoins de la société et aux enjeux contemporains.

L’étude a également révélé l’importance cruciale du Nouveau Modèle de Développement (NMD) dans la transformation des administrations publiques. Nos interlocuteurs ont insisté sur les efforts fournis par leurs institutions pour améliorer la gouvernance administrative, en surmontant les défis structurels et les obstacles liés à la durabilité et la pérennité des réformes. En effet, la mise en œuvre de ces réformes semble être un moteur central pour le renforcement des capacités administratives et la création d’un environnement plus propice à l’innovation et à la transparence.

L’adoption de la bonne gouvernance est donc intrinsèquement liée aux orientations stratégiques du pays, notamment celles inscrites dans le NMD, et doit s’inscrire dans une logique de développement durable et intégré. Les réformes introduites par ce modèle visent à remodeler les administrations pour qu’elles deviennent plus efficaces, transparentes, et proches des attentes des citoyens. Il s’agit d’un processus transformateur où la gouvernance devient un levier essentiel pour la modernisation des institutions publiques et la création d’une administration plus réactive aux besoins de la société.

En conclusion, suite à l’introduction des réformes administratives et des recommandations formulées dans le rapport sur le NMD, les administrations publiques sont en pleine mutation. Ce changement s’accompagne de l’élaboration de nouvelles stratégies, de l’adoption de procédures innovantes et de l’introduction d’outils modernes destinés à améliorer la gouvernance. Ces transformations visent à accroître le rendement des administrations, renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions, favoriser l’accès à l’information et aux services publics, et améliorer ainsi la perception globale de l’administration publique.

Ces éléments sont essentiels pour la réussite du projet social qu’implique le NMD et pour la création d’une administration moderne, transparente, et orientée vers un développement durable et inclusif. À l’avenir, il serait pertinent de poursuivre cette analyse en élargissant le champ de l’étude à d’autres régions et à d’autres acteurs pour mieux saisir les impacts de ces réformes à l’échelle nationale, tout en évaluant la durabilité des changements observés sur le long terme.

Références bibliographiques:

Ouvrages:

- Béatrice Van Haeperen, « Que seont les principes du New Public Management devenus ? le cas de l’administration régionale wallonne, reflets et perspectives de la vie économiques, éd. 2 Tom LI, 2012.

- Meisel Nicolas, « Culture de gouvernance et développement: un autre regard sur la gouvernance d’entreprise », 2006, éd. 4, n° 220.

- Pierre -Yves Gomez, « La gouvernance d’entreprise », éd. Que sais-je, (2021) 2.

Articles scientifiques:

- Alin Couret, « La structure juridique des entreprises ( Corportae Governance) », revue internationale de droit économique, éd. 2, 2002.

- Benerrami Ibtissam et Hefnaoui Ahmed, « Entreprises et Établissements Publics (EEP) : Quelle contribution pour le développement régional et la compétitivité territoriale au Maroc ? Dossiers de Recherches en économie et gestion », (7 mars, 2019).

- Conférence prononcée dans le cadre du séminaire sur les nouveaux modes de gouvernance organisée par le service des collectivités de l’UQAM-Montréal, 16 Mars 2004.

- Crespy Cécile, « La Grèce du politique », revue pôle sud, éd. N. ° 18, 2003.

- Françoise Chevalier, Vincent Meyer, « Les entretiens – dans les méthodes de recherche du DBA »,EMS éditions (2018).

- Hilb Martin, « Nouvelle gouvernance d’entreprise: Des bons principes aux excellents pratiques », presses polytechniques et universitaires romandes, (2014).

- López, J., & Rodríguez, A. (2021). Governance and Economic Development: The Role of Public Institutions in Promoting Competitiveness. International Journal of Governance and Economic Development, 15(3), 45-62.

- Robert JOUMARD, « Le concept de gouvernance » INRETS, Novembre 2009.

- Tony BOVAIRD, « La gouvernance publique : comment maintenir un juste équilibre entre le pouvoir des intervenants dans une société en réseau ? », revue internationale des sciences administratives, 2005/2, Vol. 71.

Rapports:

- Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance des Entreprises et Établissements Publics, complément au Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance de 2008, Ministère de l’Économie et de Finances.

- Rapport OCDE, Compact pour la gouvernance économique, État des lieux : Maroc, avancement des réformes de la gouvernance économique,2017.

- Rapport PLF sur le secteur des établissements et entreprises public, 2022, Ministère des Finances.

- Rapport de synthèse de la rencontre sur le thème : Quel modèle de développement pour le Maroc ? ires, 27 Mai 2019.

- Rapport général du nouveau modèle de développement, « Libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité́ pour tous», avril 2021.

Textes de lois:

- Dahir nº 1-21-59 du 15 hija 1442 (26 juillet 2021) portant promulgation de la loi nº 82- 20 portant création de l’Agence Nationale de Gestion Stratégique des participants de l’État et de suivi des performances des établissements et entreprises publics – B.O Nº 7010, 25 hija 1442 (5 août 2021).

- Note a/s du Projet de loi 82-20 portant création de l’Agence Nationale de Gestion Stratégique des établissements et entreprises publics, Ministère de l’Économie des Finances et de la Réforme de l’Administration – DPGP/DGAP/SES, 20213

- Loi-cadre n° 50-21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics, promulguée par le dahir nº 1-21-89 et publiée au Bulletin Officiel sous le numéro 7010 le 26 juillet 2021.

- Article 89 de la nouvelle constitution 2011 – Titre V : du pouvoir exécutif. Dahir nº 1- 11-91 du 27 chaabane 1432 ( 20 juillet 2011 ) portant promulgation du texte de la constitution.

- Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii 1 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi nº 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé.

- Dahir nº 1-11-82 du 14 rejeb 1432 (17 juin 2011) soumettant à referendum le projet de la Constitution- Titre XII : de la bonne gouvernance, stipulé dans les articles :154,155,156 et 157

- Dahir nº 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique nº 113-14 relative aux communes.

- Dahir n° 1-21-58 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 54- 19 portant charte des services publics.

Site Web :

- https://www.mmsp.gov.ma/en/charte-des-services-publics.

- http://www.omap.ma/page.php?p=27.

- http://www.omap.ma/userfiles/files/Bulletins_information/BulletinInformation_OMA P_N10.pdf.

- Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance des Entreprises et Établissements Publics, complement Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance de 2008, Ministère de l’Économie et de Finances, p. 7. ↑

-

Robert JOUMARD, « Le concept de gouvernance » INRETS, Novembre 2009, p. 52.

- Dahir nº 1-21-59 du 15 hija 1442 (26 juillet 2021) portant promulgation de la loi nº 82-20 portant création de

l’Agence Nationale de Gestion Stratégique des participants de l’État et de suivi des performances des établissements et entreprises publics – B.O Nº 7010, 25 hija 1442 (5 août 2021). ↑

- Note a/s du Projet de loi 82-20 portant création de l’Agence Nationale de Gestion Stratégique des établissements et entreprises publics, Ministère de l’Économie des Finances et de la Réforme de l’Administration – DPGP/DGAP/SES, 2021, pp. 2-3. ↑

-

Loi-cadre n° 50-21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics, promulguée par le dahir nº 1- 21-89 et publiée au Bulletin Officiel sous le numéro 7010 le 26 juillet 2021.

- Selon l’article 89 de la nouvelle constitution 2011 – Titre V : du pouvoir exécutif. Dahir nº 1-11-91 du 27 chaabane 1432 ( 20 juillet 2011 ) portant promulgation du texte de la constitution. ↑

- Middle East and North Africa, désigne une grande région, depuis le Maroc nord-ouest de l’Afrique jusqu’à l’Iran au sud-ouest de l’Asie, qui comprend généralement tous les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. ↑

- Rapport OCDE, Compact pour la gouvernance économique, État des lieux : Maroc, avancement des réformes de la gouvernance économique,2017, p. 20. ↑

-

Rapport PLF sur le secteur des établissements et entreprises public, 2022, Ministère des Finances, pp. 68-93.

-

Selon la conférence prononcée dans le cadre du séminaire sur les nouveaux modes de gouvernance organisée par le service des collectivités de l’UQAM-Montréal, 16 Mars 2004.

-

Crespy Cécile, « La Grèce du politique », revue pôle sud, éd. N. ° 18, 2003, p. 179.

- Meisel Nicolas , « Culture de gouvernance et développement : un autre regard sur la gouvernance d’entreprise», 2006, éd. 4, n° 220, pp. 263-266. ↑

-

López, J., & Rodríguez, A. (2021). Governance and Economic Development: The Role of Public Institutions in Promoting Competitiveness. International Journal of Governance and Economic Development, 15(3), 45-62.

-

Délégation des services publics est une nouvelle forme de contrats publics apparue au Royaume-Uni et appliquée dans de nombreux pays à travers le monde.

-

Béatrice Van Haeperen, « Que seont les principes du New Public Management devenus ? le cas de l’administration régionale wallonne, reflets et perspectives de la vie économiques, éd. 2 Tom LI, 2012, P. 84

-

Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii 1 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi nº 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé.

- Dahir nº 1-11-82 du 14 rejeb 1432 (17 juin 2011) soumettant à referendum le projet de la Constitution- Titre XII : de la bonne gouvernance, stipulé dans les articles :154,155,156 et 157. ↑

-

Benerrami Ibtissam et Hefnaoui Ahmed, « Entreprises et Établissements Publics (EEP) : Quelle contribution pour le développement régional et la compétitivité territoriale au Maroc ? Dossiers de Recherches en économie et gestion », (7 mars, 2019), p. 102.

- Alin Couret, « La structure juridique des entreprises ( Corportae Governance) », revue internationale de droit économique, éd. 2, 2002, pp. 339-367. ↑

-

Ces réformes visent non seulement à moderniser la gestion des affaires publiques, mais également à renforcer la capacité du système à répondre aux attentes de la population, tout en contribuant à un environnement plus compétitif et transparent (CSMD, 2021)

- Rapport de synthèse de la rencontre sur le thème : Quel modèle de développement pour le Maroc ? ires, 27 Mai 2019, Rabat, p. 16. ↑

-

https://www.mmsp.gov.ma/en/charte-des-services-publics, consulté le 12 Février à 22 h40 min.

-

Dahir nº 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique nº 113-14 relative aux communes.

- Dahir n° 1-21-58 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 54-19 portant charte des services publics. ↑

-

Rapport général du nouveau modèle de développement, « Libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité́ pour tous», avril 2021, p. 153.

-

http://www.omap.ma/page.php?p=27, consulté le 15 Février à 09 h 30 min.

- http://www.omap.ma/userfiles/files/Bulletins_information/BulletinInformation_OMAP_N10.pdf,

consulté le 18 Février à 15 h 05 min. ↑

- Françoise Chevalier, Vincent Meyer, « Les entretiens – dans les méthodes de recherche du DBA »,EMS éditions (2018), p. 116. ↑

-

NVivo 12 est un logiciel qui aide les chercheurs qualitatifs à collecter, organiser, analyser, visualiser et rapporter leurs données en lui offrant des outils et des fonctions pour organiser et structurer les données recueillies. Il permet ensuite de prouver les résultats et de gérer les ressources en un seul fichier de projet

- Pierre -Yves Gomez, « La gouvernance d’entreprise », éd. Que sais-je, (2021) 2,p. 98. ↑

-

Hilb Martin, « Nouvelle gouvernance d’entreprise: Des bons principes aux excellents pratiques », presses polytechniques et universitaires romandes, (2014) 4,p. 11. ↑